季俊豪(北京大学)

美国历史学家卡尔·贝克尔曾说:“人人都是他自己的历史学家。”澎湃新闻·私家历史特别推出“大学生写家史”系列,记录大时代下一个个普通家庭的悲欢离合。

弥留之际阿太对我母亲说:“你和筱(我的父亲)能不出去就不出去了吧,你阿公的老房子不能丢下不管。”阿太的苦难多数都是在这座房子里遭受的,只是根植在她心里的乡土情怀终究还是冰释了那些苦痛罢。在老一辈的观念里,若是祠堂里的祖先以后都没有人祭祀了,这个家的香火就真的断了。我的母亲第二年就把巴西的房子卖了。

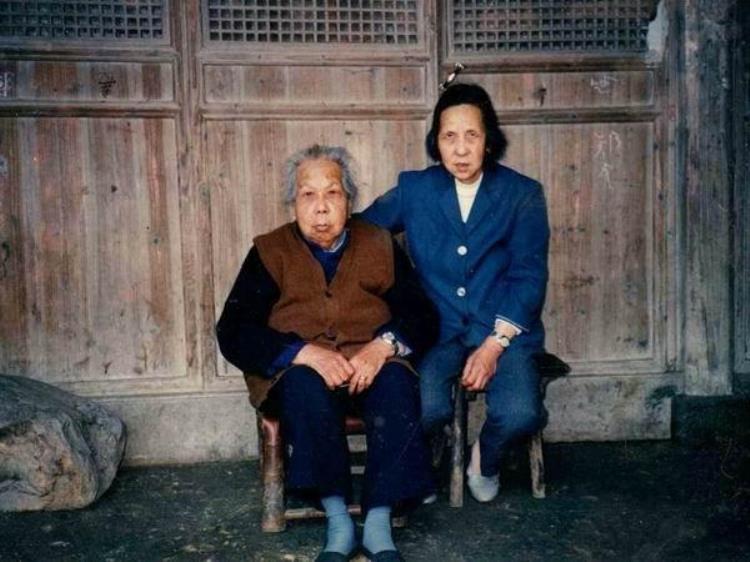

出现在本文中的人物关系图

民今方殆,视天梦梦

我的阿太生于1928年2月17日。阿太是我对外曾祖母的称呼,这是我们那儿的方言,读作e tá,亦可用来称呼(外)曾祖父。

小时候去拜访阿太,透过她沉默而浑浊的瞳孔,我仿佛总能窥见时代的浪花和记忆在翻滚暗涌。阿太是陪伴我母亲成长最亲密的人,当我向母亲提起要以阿太为主角写一则家庭史的时候,她的第一反应是:“苦,她这一生太苦了。”

阿太是独生女,一岁多时生父就死了。后来她的母亲改嫁到下碓村,生了五个兄弟和一个妹妹。阿太的母亲改嫁后,阿太就去了石前村和她的外婆生活。1942年7月10日,日军攻下青田,从县城一路打到方山乡。日军闯进屋子里时,阿太就躲到她外婆的围裙下。阿太回忆起这段经历,心中还有些余悸:“看日本人一眼都能被吓死。”

阿太十五六岁时才回到下碓,协助她的母亲干些农活杂活,照顾弟妹。

自1918年始,阿太的继父前后三下南洋,最初从事贩卖石刻的生意。1938年他在菲律宾创办上海书局,编印《抗日救国要义暨国民公约信笺》。次年,将义卖所得的三千余元悉数带回国捐献给抗日事业。省政府给他颁发了“义溢瀛寰”的匾额,行政院也授予他人民荣誉奖章。此后他便留在中国,出任青田县府田赋科的粮税员。在方山首办供销社失败后,便在县城的大埠头做起了经营杂货和生产资料的生意。

数十年的海外从商经历,加之在县城开店的盈利,阿太的继父积累了殷实的家底,在下碓购置了多亩良田,还盖了七间四合院式的二层砖木楼房。1949之后,曾经在供销社占小便宜而不得的几个穷无赖伺机报复,因着“地主”的帽子被扣到了这个昔日爱国华侨头上,把他押在家里的祠堂里就是一顿拳打脚踢。为了保命,他逃到了德国,并就此定居下来。

继父出国后,阿太作为长女,自然承担起了到县城看店的职责。阿太到县城后不久,店里的伙计把外曾祖父介绍给她,想要撮合他们俩。外曾祖父对阿太情愫渐长,阿太对他却并没有感觉。但阿太毕竟二十三岁了,她的母亲担心她再拖着不嫁,以后就没有男人要了。于是有一天,阿太的母亲和二叔编了个理由把她叫回下碓,骗到了屋子的阁楼里去,外曾祖父这时就在里面。阿太进了阁楼后,她的二叔从外面锁上了房门。再后来,阿太的二叔在村里的街头巷尾张扬这件事,说阿太和外曾祖父孤男寡女共处过一室了。阿太自觉“霉倒掉了”(蒙了羞),只好嫁了。

嫁过去之后,阿太怀了四次孕,都流产了。怀第四胎的时候,她腆着五个月的大肚子,采山茶的时候只把树枝往下一拽,回到家孩子就没了。第五胎是我的外公,1954年出生,是亲戚给她吃了中药炖羊肉当作安胎药才保下来的。

阿太嫁到下碓后的住处

我的外公还只有四岁的那年,中共青田县委根据上级指示,组织生产“大跃进”。同年9月,人民公社在全县遍地开花,宣传歌谣在坊间处处流传。

千红万紫一片新,

入了公社幸福临;

万众一心搞生产,

亩亩万斤笑盈盈。

那时外曾祖父正被派去在奇云山修建水库。外曾祖父家的成分是富农,害怕重蹈岳父的覆辙,于是赶忙收拾了行李,仓皇跑路。在连夜翻上岭坳山的时候,由于不敢点灯,他踩空摔进了烂田里,十分狼狈。翻下山到了茶寮,途经山口镇潜逃到县城,到了白天坐车到温州,从温州又乘船去了香港。

外曾祖父到了香港,一路东渡南下,投奔了他在乌拉圭经商已经有一段时日的父亲。外曾祖父见他的父亲在乌拉圭已经成立了新家庭,也不好久留,后来他的父亲帮忙打点了当地的蛇头,他终于辗转来到巴西,在当时的首都里约热内卢定居下来。那时跟着外曾祖父一起偷渡出去的,还有一顶从祖宗那传下来的地主帽。

阿太的继父留下的地主帽

外曾祖父到了里约后,做起了提包挈卖的营生。“挈卖”这个词也许是早期到巴西的青田华侨发明的,他们扛着有着中国特色的大编织袋,里面装着鞋子、衣服、香水和眼镜框等物什,多是大牌的仿品,一家一户地敲门兜售。

外曾祖父抛家弃子出国避难,阿太就得一个人面对接下来风雨如晦的十几载了。不仅家里的田地多数归入公社,阿太嫁过去时的嫁妆,一床还没用旧的婚被,也让公社调用给了山根村一户更穷的人家。

紧接着,农村大办公共食堂。到了1959年10月,随着矛盾加剧,食堂由供给制向工资制过渡。由于阿太的婆婆年老体衰,儿子正值垂髫,都没法劳动,阿太一个人挣得的工分在食堂换来的食物,得用来填充三个人的饥肠。

有次阿太的婆婆想吃菜叶子,阿太孝顺,见不得老人眼馋嘴馋,就去公社的地里偷拔了一棵青菜。没想到这一幕被村里的人看到了,他们闯入阿太家里搜查,还好阿太藏得严实,没有找着。

阿太在方山乡都是出了名的“善”(方言读作yé,用这个单字形容人胆小怕事,本分老实)。阿太见村里有些子女背井离乡的老人,心疼他们,即使自己家都快要揭不开锅了,在他们临终前也会烧上好饭好菜端过去,她可能那时就料到自己以后也会有这样一天的。也许正是阿太平日积累的善行,让村民们在“土改”和公社化时期,乃至后来的“文革”,最多也只是为难阿太家里的财物,而没有过分刁难阿太。她的脾性,面对那些阵仗,是真有可能被吓死的。

次年2月,由于食材供应不足,公共食堂陆续停火散伙。阿太只好上山拔苦菜吃,用棕榈树的果偷偷“烧饭”充饥。

被时代的巨轮碾过后,阿太以为苦尽就能甘来,好不容易在田地里强撑着站起来。然而命运之神这时偏要站出来给她当头一棒,再次把她丢进感情的无底深渊。

有女仳离,嘅其叹矣

外曾祖父曾在1965年左右寄回一封家书,说是想把阿太和我的外公接到巴西生活。六年没见过丈夫,阿太当然是愿意去的,只是她的婆婆强烈反对:“如果这恶毒家(方言的骂人话,阿太的婆婆一直这样称呼阿太)明天出国,我今晚就吊死。”她的婆婆身体不好,没有办法劳动,向来需要人服侍。阿太只好打消了出国的念头。

外曾祖父在里约提包挈卖,送货取货都要上门。跟其中的一家服装厂打交道,一来二去,便和厂里的一个叫玛利亚·瓦尔达(Maria Walda)的巴西女工熟络了起来。1965年,外曾祖父和玛利亚结了婚。

我问母亲,外曾祖父娶了另一个女人,阿太恨他吗?

母亲回答,你阿太一个女人家,能有什么怨言呢。

阿太隐忍了丈夫的不忠,我的母亲却没能够原谅这个阿公。我母亲六岁那年,外曾祖父回来为他的母亲庆祝七十大寿,这时他已经和祖国暌违二十多年了。只是外曾祖父也没料到他的母亲才刚迈过古稀的坎,第二年就死了。这次回国,外曾祖父第一次见到孙女,让我的母亲喊他阿公,说只要喊了就奖励她二百人民币。我母亲心里怨恨他,恨他抛弃阿太娶了新妻,不肯喊。阿太对我母亲说:“你就叫他阿公啊,叫了他把钞票给你。”但是我母亲到底还是放弃了零花钱,也没肯认这个阿公。

谈到这里,母亲在电话里笑了:“二百块,在那时候可是相当大的一笔钱哩。”

我的外婆和外公同岁,两人1972年结的婚。第二年,他们诞下了我的母亲。再次年,我的大舅也出生了。大舅出生后的第十天,外公飞到巴西,在里约也干起了挈卖的营生。

我的外婆原来在山口镇的供销社上班,生下我大舅之后被调去石前,负责贩卖布料。我的母亲出生之后四十天就被送到山根村由乳娘照顾,两岁之后才回到下碓,由阿太带大。1976年外婆带着我的大舅到了里约,把他交给玛利亚照顾,外婆则和外公一起去挈卖。大舅明白了一些事理之后,并不待见这位洋奶奶,如果玛利亚批评他,他就会顶嘴道:“你又不是我奶奶,没资格说我。”我的二舅和三舅在1984年和1986年先后出生在里约,后来外公外婆辗转来到圣保罗州开起了服装店,二舅三舅就由玛利亚照顾了。二舅三舅没见过阿太,和洋奶奶相处得还算融洽。

后来,外曾祖父在里约的生活渐渐有了起色,就会寄汇票回国,补贴阿太和我母亲的生活开销。从母亲开始记事起,白米饭已经渐渐成为了她日常的主食,连番薯都吃得少了。甚至母亲偶尔“忆苦思甜”了,还会拿白米到别人家换番薯丝吃。阿太依旧会下地种一些蔬菜,母亲也会在散学后顺路到山上去拾柴拔草,拔来的草用来喂兔子,兔毛长长了就拔了去卖。母亲的曾祖母见她放学后带回来了草和细柴,总乐呵呵地笑着。直到现在,过年回老家祭祖,母亲还会指着外曾祖父家的几块田地对我戏谑说:“你要以后找不到工作,回农村种地还能养活自己。”

阿太的继父后来陆续把亲生儿子和女儿接到德国,留下妻子一个人在国内。人们常说“嫁出去的女儿,泼出去的水”,虽然婆婆已经死了,外曾祖父也娶了新妻,阿太带着我的母亲还是生活在丈夫的家里。

阿太的母亲在其他子女去了德国之后,一直是一个人住。在她快要走的时候,烧不动饭了,阿太就会在家里做好饭,一日三餐让我母亲给她端过去。我的母亲十六七岁那会儿,有次到县城去玩,买了两只螃蟹回来,蒸了送去给她的外曾祖母吃。阿太和我母亲虽然也馋,但是这种珍馐,还是得省着让老人家享用。1990年,阿太的母亲也死了。

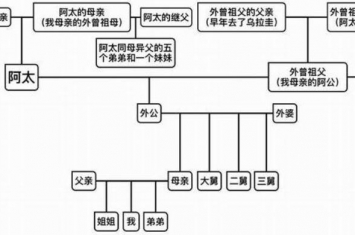

阿太(右)和她的母亲的合影

1994年5月底,阿太和我的母亲去了巴西,这时候外公已经举家迁到圣保罗生活了。初到巴西时,外公带着阿太和我的母亲在里约游玩了一阵子,在这期间,阿太竟然能和玛利亚心平气和地相处。阿太一个异乡人,自然是不敢和玛利亚争什么的。

在母亲出国的前一年,她的小姨夫就曾介绍我的父亲给她认识,母亲当时没答应。1996年7月,父亲也去了圣保罗,母亲的小姨就再次撮合他们。11月,他们订了婚,次年4月办了婚礼。对于母亲成家这件事,阿太没有表示过什么意见,也许因为自己经历过多舛的婚姻,她坚信母亲自己喜欢的人便是好的。

外曾祖父和阿太在我父母婚礼上的合影

外曾祖父和玛利亚在我父母婚礼上的合影

父亲刚到圣保罗的时候,从事的也是祖辈的老本行。我的父母结婚之后,外婆就把Galeria 167号的那家店面转租给了他们。和扛着编织袋相比,在店里卖服装就显得稍微体面一些了。

阿太刚到巴西的时候对异国的生活一直不适应,直到最后也没能适应过来。来到巴西第一年的万圣节,阿太白天一个人在家,一群化了鬼脸穿着奇装异服的孩子来讨糖,阿太开门一瞥到他们又“砰”地把门立马关上。晚上母亲下班回来,阿太跟她说:“吓都吓死了,白天见到鬼。”我在童年时候亲历过万圣节挨家挨户讨糖的欢乐,听到这一段故事时笑得差点背过气去。母亲在和我一起笑过之后,回想起阿太当年独自面对全然陌生的环境时的手足无措,深深叹了口气,“你阿太那时候是真的不容易”。

在巴西待了三年多,阿太只学会了“come(吃饭)”和“tomar banho(洗澡)”两句话。阿太的孙辈们,除了我的母亲,都是在巴西长大的,和她没法交流。直到1998年初我的姐姐出生,阿太照顾我的母亲坐完了月子,在3月份一个人回到了中国。后来外曾祖父和我的外公一起为她在县城购置了一套小房子。

阿太和外曾祖父在巴西的合影

阿太原以为外曾祖父逃出去只是短暂避一避风头,不曾料想自己的儿子后来也跟着去了,还在那里安了家,生了子,扎了根。当初愿意和我母亲去到巴西,阿太一定是抱有一种期望的:数十年风雨兼程,终于可以和儿子儿媳团聚,子孙满堂,安享晚年。直到后来她才发现,那边的家和文化,和她之间仿佛隔了一层厚障壁了。阿太在巴西那会儿,看着我的舅舅们筷子不会使,汉语不会讲,总是摇着头叹息,“冤家,一个个都变成洋人了”。

谁谓荼苦,其甘如荠

1999年,外曾祖父死了,葬在里约。2000年,千禧降临,我在圣保罗出生了。

阿太回国后一个人住,生活十分节俭,一日三餐不是粥就是煮得软糯的米饭,配上一点咸菜和腌茄子。她用的那个绿色的塑料菜罩,积满了黑色的油渍污垢。外公也会汇钱给阿太用,但是她总是拒绝。阿太在家不愿意开灯,早上五点不到就起床,傍晚太阳落山了就躺下。阿太日常的活动,无外于用那台翻动着灰线的画面黯淡的老彩电看越剧,或者是一个人坐在窗边的木椅上一边念着“阿弥陀佛”,一边给菩萨纳小小的绣花鞋。我的姐姐在出生后五个月就被带回中国交由奶奶照顾,她长大一些后会时常到阿太家去拜访,这大概是阿太的晚年难得的天伦之乐了。

阿太给佛像纳的小绣花鞋

2008年前后,父母和我陆续回到中国。回国之后母亲常对我说,你阿太年纪也大了,有空就多去看看她。我那时候并不懂得这些道理,去了阿太家只能看电视里咿咿呀呀地放着越剧,唱得响亮又绵长,耷拉着头正要睡着,突然的一亮嗓又把人惊得清醒。何况刚回国的我,普通话都说不利索,更别说是江南的吴语了,而阿太又只会说青田话,讲的时候还像是含在嘴里咕哝似的,经常一句话说到一半,过了半晌又冒出剩下一句来。我实在没有办法和阿太交流。

我自己不愿意去阿太家,母亲过去的时候就会硬拉我一起。母亲有阿太家的钥匙,我们按了门铃就自己开门进去。进了阿太的家门,玄关和客厅之间有一道用作酒柜的木头拱廊——我的外公是很爱喝酒的——使得本来就不大的客厅显得更加逼仄。阿太总是坐在窗边的木椅上,借着阳光给菩萨纳绣花鞋。一双枯槁的手在太阳底下,显出分明的青色血管,虎口深深凹陷下去,穿针引线却毫不含糊。旁边的桌子上一个旧得生了铁锈的饼干盒是她的针线盒,针线和花布在里头散落着,还有几枚杂着黑斑的铜黄色顶针。桌子上还有一瓶浆糊,用来粘合鞋子外层的布和用薄纸板做的鞋身。浆糊瓶的标签纸早已发黄剥落,瓶口处沾满了干掉的面糊。自从用完了最初买的一瓶浆糊,阿太后来就都用面粉自己调制了,面糊的淡淡清香我是很爱闻的。旁边一个纸盒里整齐地堆着一叠佛经,阿太是个虔诚的佛教徒——虽然在这辈子佛陀好像没有怜悯她多少——每天的清晨和傍晚都会攥着念珠念经。平时阿太总是沉默又沉默着,但是她的家并不算冷清,要么是央视十一频道聒噪地唱着戏曲,要么是一个劣质塑料外壳的收音机吟诵着混着电流杂音的佛经。和母亲一起过去,倒是可以拿她的按键手机玩贪吃蛇的游戏,其他种种便也勉强变得可以忍受了。

阿太房间里的架子床和木头柜是从老家带出来的,有超过五十年的历史。每次进到阿太的房间,会迎面扑来一股很重的味儿,这味儿倒并不是臭,甚至有些亲切。只是淤积在房间里久久不散,打开窗子通风也没有多大用处。母亲告诉我,那叫“老人味”,谁都躲不过的。

每次我们去拜访阿太,她才会打开客厅的灯。见到孙辈们来了,她会到为儿子预留的房间拿出饮料和零食,饮料一般是听装的健力宝或王老吉,应该是亲戚过年来访时送来的。母亲总是会悄悄提醒我先看保质期,如果过期了就让我佯装不想喝,回家的时候再带走丢掉。阿太一定不知道食物还有保质期的说法。阿太对那个饥荒年代沦肌浃髓的记忆,在物质极大丰富的后来也没能消散,每次过年其他亲戚给我的祝福不外于“好好学习,考上好大学”,而阿太的嘱咐总是简单的一句“饭要吃饱”。我们要走的时候,还在玄关处穿鞋,阿太就会关掉客厅的灯。

阿太当年从巴西回国的时候曾对我的母亲说过,最后两年你要回来陪我,不想竟一语成谶。2011年夏天,阿太的身子突然垮了,她向来什么事情都自己扛着,这次却主动和母亲说,“我实在烧不动饭了”。母亲要送她到医院住下,做个检查,可阿太见我的弟弟刚出生不久,心疼母亲家里医院两头跑,硬是犟着不肯住院。后来,母亲一日三餐都送到阿太家,见她情况还是不见好转,就把阿太接到了我们家,请退休护士来家里给阿太挂补剂的吊瓶。我到阿太的房间给她端水,她见到我,嘴里总是嗫嚅着,但是声音极其微弱,我听不懂她说的话。见她奄奄一息的样子,我心里总是泛起一阵说不出的难过。

阿太叮嘱母亲赶紧把我的外公外婆叫回国,母亲安慰她说一定能好起来的。

“如果这次我能好起来,鱼干都能晒活。”阿太说。

我看到母亲是哭着和我的外公打电话的。

阿太住到我们家的第十天,我的外公外婆终于回国了,阿太也终于答应去医院了。一检查,是肠癌晚期,阿太就直接在医院住下了。阿太年事已高,采取的是保守疗法,用呼吸机和输液延续她垂垂暮老的生命,好让还在国外的亲人可以来得及回来见她最后一面。先是我的二舅,回中国待了一个月,适应不了这里的生活,回巴西了。我的三舅在二舅回去后也回来了,待了一个多月也走了。大舅留在巴西帮外婆看店。阿太的一个弟弟从德国回来看了她一眼,便也回去了。

我的舅舅们和阿太告别时,她就把头别过去,不愿多看他们,布满血丝的双眼噙着泪,嘴里嘟哝着:“冤家,都变成洋人了。”舅舅他们也听不懂。

在医院躺了三个月,阿太终于死了。

有一次病房里只留下母亲一人,阿太把母亲叫到床边,说她房间的衣柜里有好些现金,是留给我母亲的,她最放心不下的就是这个孙女。母亲当然知道阿太只是意识糊涂了,哪能有什么钱,但也只能“好,好”地应着,以慰藉已经气若游丝的老人家。后来母亲整理阿太的遗物,找到的她留下的钱财,只有一个绣花钱包里几张皱巴巴的纸币,和几枚氧化发黑的硬币。

阿太的葬礼是回到下碓举办的,这是阿太生前的意愿,老人总是讲究落叶归根的。这片伤她最深的土地,却也是她最后都不愿离开的地方。

阿太的头七和二七外公外婆还在国内,三七就是母亲自己操办的了。

我从小就常从母亲那听说祖辈们的故事,他们每个人的一生都是那个遥远时代的缩影,只不过只言片语拼凑起的历史多少有些朦胧难辨。这次和母亲前后打了将近六个小时的电话,翻遍各类历史材料,才把阿太的一生从头到尾捋了一遍,真切地体会到时代的尘埃是怎样在个人的一生中激起飘摇风雨的。

谨以这则家庭史献给我的阿太,献给她的在时代中无声的哓哓余音。

参考文献

1、同盟社电:《浙东续有战事,日军昨攻占青田,现由瓯江军用公路南进》,新闻报,1942-07-11

2、中共青田县委宣传部:《青田大跃进歌谣选(第一辑)》,13页,杭州:东海文艺出版社,1958-12

3、周振甫:《诗经译注》,49-52页,100-101页,218-219页,294-299页,北京:中华书局,2002-07

4、《方山乡志》编纂委员会:《方山乡志》,15页,52-55页,124页,北京:方志出版社,2004-06

5、雅碓郑氏五修谱编委会:《雅碓荥阳郑氏宗谱》,102-117页,140-147页,香港:中国科学文化出版社,2008-12

6、《青田华侨史》编纂委员会:《青田华侨史》,图集第7页,正文83-93页,杭州:浙江人民出版社,2011-07

7、中共青田县委党史研究室:《中国共产党浙江青田历史第二卷(1949-1978)》,40-51页,210-216页,225-230页,265-266页,北京:中共党史出版社,2019-04

责任编辑:钟源

校对:张亮亮

朗读本文

朗读本文

渝公网安备50010702502703号

渝公网安备50010702502703号