河北正定开元寺南广场遗址位于正定古城内开元寺现址的南侧,是一处典型的古今叠压型城市遗存。开元寺南广场遗址自2015年进行考古勘察以来已经历了四个年度的考古工作,发掘面积总计2664平方米。2017年度考古发掘自2017年12月1日启动,至2018年6月份完成发掘,发掘面积844平方米。2018年度考古发掘自2018年12月1日启动,至2019年6月完成发掘,发掘面积500平方米。

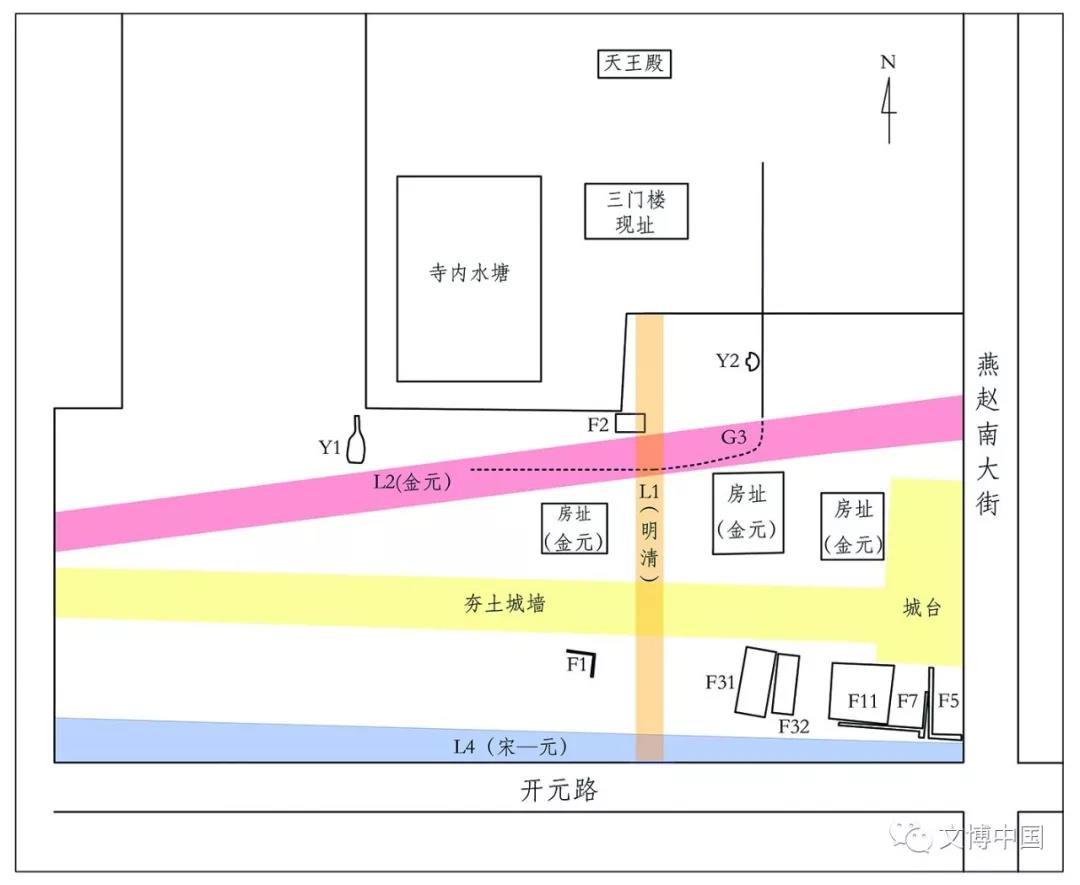

在前期的发掘工作中已经明确了开元寺南广场遗址存在晚唐五代时期城墙防御系统、唐五代宋金至明清时期民居街巷系统、历代开元寺建筑系统三个遗存系统,发现了唐、五代、北宋、金、元、明、清等七个历史时期的文化层叠压。2017、2018年度主要围绕以上三个遗存系统有重点地展开发掘工作,细化了对开元寺南广场遗址布局演变的认识。

开元寺南广场遗址遗存布局示意图

城墙防御系统

对夯土墙北侧的城台部位进行解剖、对夯土墙南侧城台及周边进行勘探,初步确认夯土城台分两期筑成,对其结构亦有了深入了解。第一期夯土城台:修筑于晚唐,与夯土城墙同时修建,城墙北侧的部位南北长8米、东西宽11.7米(发掘区内宽度),系用夯土夯筑而成,挖有基槽,基槽底部用碎石铺垫,基槽边缘被后来增筑的城台破坏,规模不详。第二期夯土城台:系五代时对夯土城台进行扩建。扩建时首先在旧城台外侧挖掘基槽,基槽宽8~10米,最深处1.3米。基槽底部先铺垫一层残砖和煤渣,上面夯筑一层夯土,然后再铺垫一层残砖和煤渣,最后在此基础之上继续夯筑夯土。待夯筑面与基槽开口齐平时,夯筑夯土的范围向南、向东分别内缩3米、3.9米,继续向上夯筑形成夯土城台。扩建后对城台部位进行了包砖。城台外侧包砖部位除五代时期修筑之外,在后世也经历过整修,这表明城墙系统在北宋时虽然已经失去防御功能,但城台部位却继续沿用。发掘过程中在城台边缘的金元时期地层和灰坑中发现有较多的大型石柱,据此推测在城墙系统失去防御功能后城台上仍有大型建筑,至金元时期方废弃。

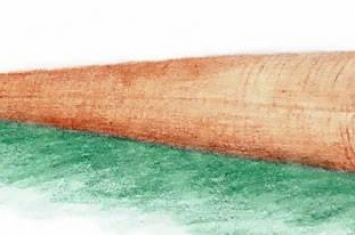

夯土城台剖面

在发掘区西侧对城墙进行了解剖,并对城墙使用时期以及城墙修建之前的文化层进行了全面揭露,主要有以下三点收获:第一,与发掘区东侧的解剖结果相同,本次发掘结果表明在城墙的使用时期,城墙两侧的地势存在着0.5~1米的落差,城墙两侧南高北低,这为探讨城墙是北墙还是南墙的问题提供了新的证据。第二,在城墙以下发现了一处夯土遗迹,南北残宽2~3.3米,东西向随夯土墙延伸,由于发掘面积的限制尚不能明确其规模和性质,夯土墙下叠压的灰坑打破该夯土遗迹,初步判断夯土遗迹年代不晚于唐代中期。第三,通过对该区域的发掘,新发现了隋至唐代早期的文化层堆积,在唐代文化层中还发现一枚“於潜县之印”的封泥。

民居街巷系统

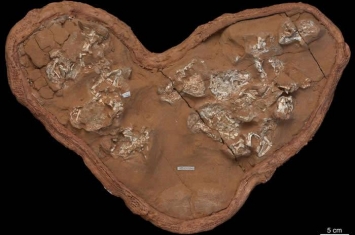

针对民居街巷系统,以复原各时期的街巷布局为工作重点,对发掘区东侧尤其是夯土城台周边区域进行重点揭露。发现的遗迹现象包括房址、道路以及与居民生活相关的水井、灰坑等。大量的房址均属于宋金元时期,多分布在城台周围,其中宋代房址集中分布于城墙南侧,至金代时城墙北侧开始出现大量房址。对2016年度发现的F5继续进行发掘,并在F5的室内地面布解剖沟。通过解剖明确了F5的年代应为金代。F5东临大街,房址内出土有成套日用瓷器、礼佛用具、泥塑玩具等,且室内地面未发现灶、炕等生活遗存,其性质当为临街商铺。新发现的房址中较具代表性的包括两座相邻的北宋房址F31与F32。F31坐东朝西,南北长10米,东西宽4.6米,面阔三间,进深一间。F32坐西朝东,南北长9米,东西宽2.7米,面阔三间,进深一间,在F32南墙东侧发现有与之相连的院墙痕迹,目前院落仅清理出房址东侧宽1.6~2.3米的范围,在院落南侧发现有灶址和柱洞,推测该部分可能有凉棚一类的设施。F31与F32东西并列,其南侧为一条东西向的道路L4,该道路自宋代一直沿用至现代,位置略有南移。L4与之前发现的L2均为东西向道路,与古城南北中轴线燕赵大街相通。

F31、32正射影像

除房址、道路外,还发现有大量年代跨越隋唐五代至明清的灰坑、水井,重要文物多发现于灰坑之中。H93为明代灰坑,灰坑第①层出土了145件可复原瓷器以及大量瓷器碎片,大部分为青白釉瓷器和青釉瓷器,主要器型包括青绿釉高足杯、青绿釉印花碗、青黄釉印花碗、青绿釉碟、青绿釉菊瓣纹盘、青白釉碟等。H113系一处金代灰坑,坑内出土文物18件,包括天威军官瓶、双鱼纹瓷枕、白釉瓜棱罐、黑釉粗胎壶、坩埚、陶塑以及碗、器盖等。H103为元明时期灰坑,形状不规整,填土内包含碎砖瓦、碎瓷片以及较多的骨骼,经鉴定发现骨骼中包含牛骨、羊骨以及至少两个人类个体的骨骼。人骨有残失且与动物骨骼散乱在一起,应属非正常死亡。

H93出土文物

H113出土文物

开元寺寺庙建筑系统

对唐代池沼G3的东部进行发掘和勘探,发掘及勘探结果表明G3总深度在3米以上,其底部存在较多的碳化植物堆积以及细沙。前期的考古勘探工作中在G3东部发现疑似沟渠的遗迹,当时怀疑存在与池沼相通的沟渠。本年度的发掘揭露了G3的东部边缘,并将东部边缘以东的区域亦揭露至唐代地层,基本排除了沟渠存在的可能。G3在唐五代时期处于开元寺与城墙之间,一定意义上充当着开元寺的南部边界。

在开元寺现址南侧新发现北宋窑址一处,编号为Y2,呈东西向,平面形状呈半圆形,火塘以西未发掘,东西残长3.1米,南北宽3.3米,已发掘出的部分由火塘、窑床、窑壁、烟道四部分组成。Y2与之前发现的Y1均属北宋时期砖瓦窑址,且分布在开元寺南侧,可能与寺内大型建筑的修建有关。

出土遗物

本阶段考古发掘共出土可复原文物3000余件,时代跨越北朝至明清时期,以瓷器和陶器为主,包括日常生活用具、建筑构件、宗教遗物、手工业商业遗物等多种类型,部分文物在正定乃至河北地区属首次发现,意义重大。H113中出土两件天威军官瓶,其中一件的“瓶”字写作“倂”,较为罕见;新发现金代带铭壁挂灯多种,其中模印二十字铭文和吉语的两种壁挂灯为首次发现;唐龙朔四年纪年造像和金大定十二年墨书纪年瓷罐填补了同类文物的空白。

陶质壁挂灯

认识和思考

通过2017、2018两个年度的考古工作,对开元寺南广场遗址三个遗存系统在各时期的布局及演变有了更为深入的认识。

通过对夯土城墙和城台的解剖,对城墙防御系统的结构和使用过程有了更加深入的了解,明确了城墙防御系统经历了始建(晚唐)—修补墙体扩建城台并对城台进行包砖(五代)—失去防御功能(北宋初年)—对城台继续利用(宋金元)的过程。发掘结果表明在城墙始建及使用时期,墙体南侧地势要高于墙体北侧,这为探讨城墙是北墙还是南墙的问题提供了新的证据。《河朔访古记》在描述开元寺位置时说“开元寺,在真定路城中,鼓角门天禄坊西。”这说明开元寺旁有“鼓角门”。在夯土城台南侧300米的阳和楼,曾进行过考古清理。在阳和楼元代基础之下发现有更早的夯土台基,其年代可追溯至五代。元代《修阳和楼记》云“世传此门为子城南门”。《河朔访古记》中也有类似的记载。《宋高僧传》在介绍居住于阳和楼东南侧临济寺的义玄禅师时用了“住子城南临济焉”的描述。这表明在历史上阳和楼曾被认为是子城的南门。阳和楼下的早期夯土遗迹与开元寺南广场遗址发现的夯土城台同位于正定古城中轴线燕赵大街一线且二者年代有重合。据此认为可以作这样一种推测,即开元寺南广场遗址发现的夯土城台与阳和楼下的早期夯土基址分别为子城的北门和南门。

通过对遗址的大面积揭露使得对民居街巷系统的内涵和演变过程有了更为深入的认识。对发掘区西侧的揭露新发现了隋至唐代早期的文化层堆积和灰坑、水井等遗迹现象,完善了开元寺南广场遗址的年代序列以及城墙修建之前的遗存布局。新发现了大量宋金至元明时期的房址和道路,对遗址范围内的街道系统的变化有了清晰的认识。遗址范围内的街道可分为南北向与东西向两类,二者相互连通形成路网。这些道路中有的沿用至今,燕赵大街作为古城中轴线甚至可以追溯到唐代。遗址内发现的大量房址以宋金元时期为主,存在多处跨越多个时代的几套房址墙基相重合的情况。这些现象显示了城内街巷布局的稳定性。尽管多数房址因为破坏较严重而难以确定其功用,但部分保存较好的房址以及灰坑地层中发现的遗物表明,遗址范围内在宋金元时期存在一定数量的手工业作坊和商铺。

由于发掘区位于开元寺的南部边缘,因此除金元时期开元寺南门外未能发现其他开元寺建筑遗存。本阶段关于开元寺的工作重点集中在对唐代布局的探讨上。对唐代池沼G3的发掘明确了G3的东部边缘,否定了前期勘探过程中G3东部疑似沟渠现象的存在。对池沼的勘探表明池沼向北延伸至开元寺内现三门楼附近,这也表明复建之后的唐代三门楼并非位于原址,这一点在桑原骘藏于上世纪初拍摄的开元寺照片中也得到了印证。开元寺南侧至城墙之间的范围大部分已发掘至唐五代地层,暂未发现唐代的道路,唐代开元寺的朝向也成为一个值得重新考虑的问题。

开元寺南广场遗址是河北地区目前发掘面积最大的古今叠压型城市遗址,跨越隋唐至明清的丰富文化遗存不仅可以作为区域范围内城市考古的年代标尺,也为华北地区中古以降的城市研究提供了重要的材料。

朗读本文

朗读本文

渝公网安备50010702502703号

渝公网安备50010702502703号