在各种人类物种历史的大部分时间里,咀嚼食物造成的牙齿磨损导致齿列与颚骨沿着齿缘对齐,例如照片中这颗尼安德特人(Neanderthal)男性的颅骨。 PHOTOGRAPH BY LIGHTREIGN, ALAMY

据美国国家地理(撰文:MICHAEL GRESHKO 编译:石颐珊):一篇争议性的新研究显示,我们之所以会使用「f」和「v」的发音,可能得感谢农业。

俗话说,人如其食──不过,这个关于我们特性的观点,可以延伸到我们使用的语言吗?

在《科学》(Science)期刊新出版的一篇研究中,苏黎世大学(University of Zurich)的语言学家团队以生物力学及语言学证据立论:数千年前,农业的兴起增加了人们开始使用「f」与「v」等发音的机率。 他们认为农业为人类饮食引进各种较柔软的食物,因此改变了人类牙齿与下颚随年龄磨损的方式,让人类较容易发出这些声音。

「我希望我们的研究能够对一件事实带起更广泛的讨论,那就是研究语言(language)和言语(speech)时,至少对其中有些面向──容我再次强调, 只是有些──必须采取和研究其他复杂人类行为时相同的角度来看待:从生物面与文化面之间。 」研究第一作者戴米恩. 布拉西(Damián Blasi)说。

该研究如果获得证实,在说明文化导致的人类生理变化改变了全球语言发展路径的议题上,就算是先驱论文之一。 布拉西和同事们强调,牙齿磨损形式的改变并不保证会改变语言,也不会取代其他驱力。 他们论证的是,牙齿磨损形式的改变会增加「f」与「v」这类发音出现的机率。 有些其他领域的科学家,例如牙齿磨损的专家,对这个想法持开放态度。

700万年前,智人(Homo sapiens)和黑猩猩的祖先世系分裂,人类演化的故事就此开始。 一起来认识超过20种和我们同属一棵系谱树的早期人类物种,以及特定生理与行为特征的天择结果如何定义人类。

「(牙齿磨损的)共通模式有着深远的演化根源;这并非人类(和)人族动物特有,在其他人科动物身上也看得到。 」苏黎世大学的古人类学家马西娅. 庞塞. 德里昂(Marcia Ponce de León)和克里斯多福‧左里科夫(Christoph Zollikofer)在联名电子邮件中写道,他们并没有参与这项研究。 「谁想得到在数百万年的演化之后,这会和人类语言的多样性有关? 」

虽然这篇研究的基础涉及许多假设,「我认为作者们建立了似乎很合理的论述,」特库姆塞. 菲奇(Tecumseh Fitch)说道,他是维也纳大学(University of Vienna)的生物声学专家,并未参与该研究。 「这可能是目前最有说服力的研究,显示限制语言演变的生物性条件,也可以因为文化变迁而随着时间改变。 」

然而许多语言学家持怀疑态度,他们对于将语言差异追溯至生物差异的论述有着更大的顾虑──在语言学的领域中,这一系思想曾经带来种族中心主义或更糟的东西。 根据世界上语言与方言的高多样性,现在大多数语言学家认为,人类用来说出言语的生物性工具和发出声音的能力是大致相同的。

「我们真的需要知道,像这篇研究中观察到的这种小小(平均)差异,并没有被社群中一般的多样性所淹没。 」麻省理工学院(MIT)的语言学家亚当. 欧布莱特(Adam Albright)在电子邮件中写道,他没有参与这项研究。

高效节能

牙齿貌似稳固地嵌在颅骨与颚骨上,但是戴过牙套的人都能告诉你,随着年龄增长,牙齿可以在颚骨上发生相当程度的移动。 人类的牙齿通常天生就有轻微的覆咬合(overbite,编按:指咬合时上排牙齿盖住过多下排牙齿),但是随着牙齿自然磨损,它们会逐渐倾斜为较垂直的方向。 作为补偿,下颚会向前移动,让上下排牙齿的边缘能够对齐。

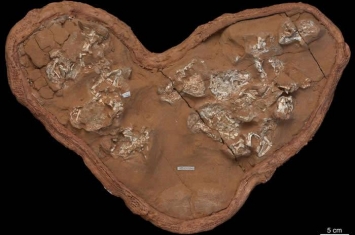

从过去30年对史前颅骨的研究中可以看到,在我们这个物种的大部分历史中,这种齿列边缘对齐的结构都是成年人的标准配备。 但是随着社会采用新式农业技术,例如种植谷物和养牛,人类的饮食也改变了。 当粥、起司和其他软食压倒性地出现在古代人的菜单上后,人们的牙齿磨损减少,导致更多人成年以后依然维持覆咬合的状态。

新论点认为,更加常见的覆咬合为「f」和「v」这类声音备好舞台,发这些声音的时候,下唇会被塞到上排牙齿底下。 如果上排牙齿更向外倾,理论上就会比较容易发出这些语言学家称之唇齿音的声音。

第一个提出这套论述的人其实不是布拉西和他的同事们。 深具影响力的语言学家查尔斯. 霍克特(Charles Hockett)曾在1985年出版的论文中提出类似的想法。 不过霍克特的立论基础建立在一篇特定论文上,该文作者是密西根大学(University of Michigan)也深具影响力的人类学家罗林. 布雷斯(C. Loring Brace)。 在霍克特出版论文一年后,布雷斯以另一篇论文回复,表示他改变想法了──于是霍克特只得放弃自己的论点。

数十年来,学者都认为霍克特和布雷斯这一来一往的讨论已经让这件事结束了。 所以几年前布拉西和同事们重拾这个议题的目的,主要是拿来当范例。 不过当研究团队开始对世界语言的数据库与它们的分布进行统计分析以后,开始看见了难以抹灭并让他们无法解释的关联性。

「我们花费几个月的时间来试图证明这些关联并不存在...... 后来我们就想,或许真的有些什么,」研究共同作者史蒂芬. 莫兰(Steven Moran)说,他是苏黎世大学的语言学家。

团队接着进行后续分析,包括用一套面部骨头和肌肉的计算机模型分析。 这些模型发现,有覆咬合的人发出唇齿音所需的能量比没有覆咬合的人要少29%。

一旦发出「f」与「v」音所需的能量减少,布拉西的团队说,这些发音就会更常见──刚开始可能是人们在发出「p」或「b」这类上下唇相碰的双唇音时,不小心发错了。 然而唇齿音一旦出现了,就不会消失,这或许是因为它们和其他发音的区别性很好用。 例如英语中「fever has gone global」和「Bieber has gone global」就传达出非常不同的意思(暖化遍及全球和小贾斯汀红遍全球)。

当布拉西的团队将语言纪录与不同社会如何取得食物的数据比对,他们发现在现代狩猎采集社会的语言中,「f」音的使用频率只有农业社会的四分之一,显示饮食可能与此相关。 他们检视印欧语系照这个大家族的时候发现,直到4,000到6,000年前,唇齿音出现的机率低于50%。

唇齿音出现的时间,大致和语言用户开始食用乳制品并种植谷类作物的时间吻合。 布拉西的团队认为这并非巧合。

「我们所拥有的音景(landscape of sounds),基本上就是受到发音器官的生物性影响,」研究共同作者巴尔塔萨. 毕可(Balthasar Bickel)说:「这不只是文化变革。 」

搭嘴音一直都在

话说回来,从社会结构到一时间的流行等各种因素都可能形塑语言样貌──而农业兴起又带来深刻的社会变迁。 语言学家也强调,即便在单一社群内,人们的言语也可能存在广泛歧异。

南加州大学(University of Southern California )的语言学家哈利勒. 艾斯卡罗(Khalil Iskarous)没有参与该研究,他愿意考虑该论文关于语音出现机率的论述。 但是他指出,人类的言语器官的运动并不会消耗大量能量,而且这些器官绝佳的弹性通常可以弥补骨骼结构的差异。 因覆咬合而变得更难发的音,例如双唇音,照理说会式微──但是许多语言依然明确地保有这些发音。

此外,如果能量消耗真的在语言中扮演重要角色,许多难发的音都很难被言语采纳。 例如艾斯卡罗指出,搭嘴音(click,编按:泛指口腔内任何一个发声部位发出的一种吸气声音)在非洲南部科伊桑(Khoisan)语系的许多语言中都还是不可或缺的一部分。

「如果极小量的气力消耗就能决定你要不要在言语中使用某个音,你大概可以预测,举例来说,没有任何语言应该要有搭嘴音。 然而搭嘴音不只存在,还扩散进入许多本来没有搭嘴音的语言,」他说:「这些搭嘴音非常费力,但是无所谓:是文化驱力决定了搭嘴音的扩散。 」

不过布拉西仍然强调他们的主张并没有把文化因素排除在外。

「(意外发出唇齿音的)机率相对较低,但只要经过好几世代,有了足够多的试验──你每一次开口,我们都把它当作一次试验──就会导向我们看到的统计信号,」他说:「不过这并非决定性的过程,对吧? 」

在学者们继续争论的同时,布拉西的团队已经有了下一步的想法。 例如,他们说他们的研究方法有助于更完善地重建古代书写语言如何被言说,也有助于更漂亮地分类语言中无穷多的音素(phonemes)。

(奇趣网 www.QiQu.net 收集发布)

朗读本文

朗读本文

渝公网安备50010702502703号

渝公网安备50010702502703号